中学生と大学生がつながり、互いに学びあうなかで気づいたこと。

2024年の夏休みを利用して、金城学院中学校英語科では、金城学院大学文学部英語英米文化学科との共催で、「英語勉強会」と「ミニ模擬国際会議」、2つのイベントを開催しました。

中学生が年齢の近い大学生の先輩たちとふれあい、学びあうなかで、英語を学ぶ楽しさを改めて実感したという二人に話を聞きました。

2024年8月1日(木)

大学生と一緒に英語を勉強しよう

英語勉強会 at Kinjo Gakuin University

2024年8月6日(火)8日(木)

「ごみ問題」を英語でスピーチ

ミニ模擬国際会議 at Kinjo Gakuin University

大学生×中学生コラボイベント 「英語勉強会」と「ミニ模擬国際会議」については、『金城学院報 with Dignity Vol.44 金城学院ニュース&トピックス』でも紹介しています。こちらもぜひ読んでみてください。

英語勉強会に参加して

優しくていねいな教え方で、英語学習へのモチベーションがUPしました。

ー 「英語勉強会」に参加したきっかけは?

武岡:「英語勉強会」は、英語が好き!という人も、英語の宿題をひとりでやれる自信がないなぁという人も、誰でも参加できる勉強会ということを聞いて、私も参加してみようと思いました。というのも、私は英語に対してちょっと苦手意識があって、夏休みの英語の宿題も、ひとりでやるよりはグループで一緒に勉強した方が楽しいだろうなと思ったんです。

ー 勉強会に参加してみての感想はいかがですか。

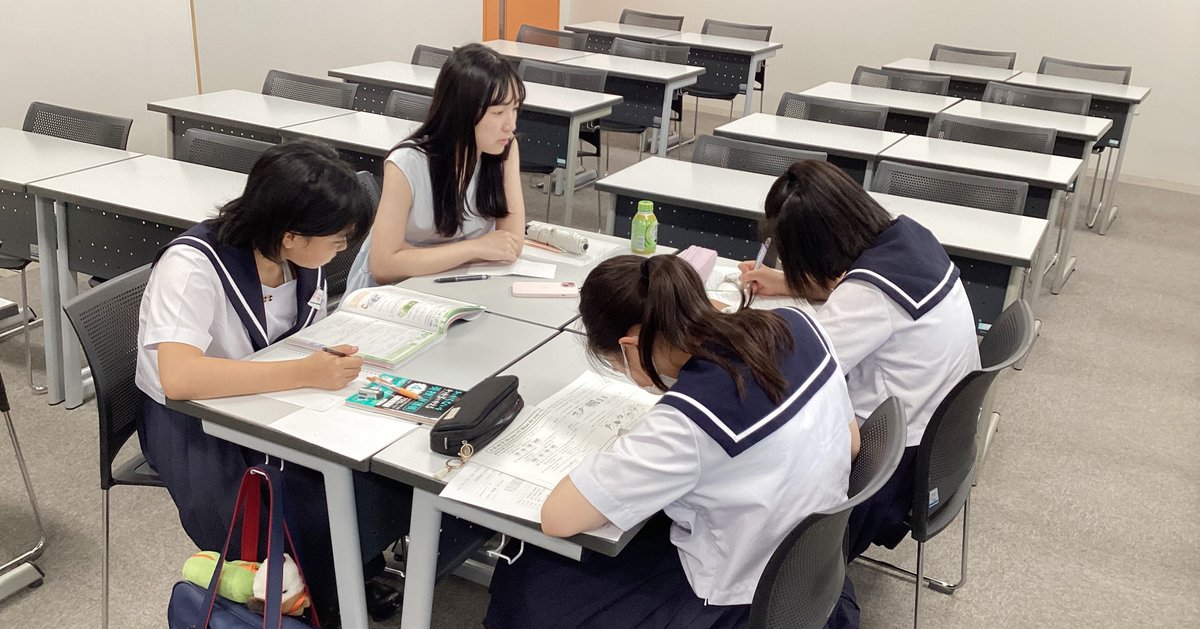

武岡:勉強会には中1から中3までの46名が参加。中学生3〜4名にひとりの大学生がつき、個別指導のようなカタチで、夏休みの英語の宿題でわからないところや英検に向けた勉強法などを教えてくれました。英語の文法が難しくなってきたところだったので、大学生の先輩たちが、主語と述語の順番とか英語の基本文型をわかりやすく、ていねいに教えてくれたので、頭の中が整理できました。

勉強会の最後には、大学4年生が英語の勉強方法や英語英米文化学科の学びについてお話をしてくれたのですが、金城学院大学での学びが具体的にイメージでき、私もこういうところで勉強できたらいいなと思いました。英語の勉強方法について一番参考になったことは、「英単語は絶対書いて覚えること。単語力があれば、読む、書く、聞く、話す力の足りない部分を補ってくれる」というアドバイス。私もぜひ実践してみよう!と思いました。

金城学院大学で学ぶ魅力にふれた一日。夏休みのいい思い出です。

ー この日は大学の「キャンパス探検」や「ランチ交流会」もありましたね。

武岡:はい。大学生の先輩たちに案内してもらったのですが、迷子になりそうなくらいキャンパスが広くて綺麗なことに、びっくりしました。校舎の中にあるコンビニも見学したのですが、ほとんどのものがここで揃うし、スイーツの種類が豊富なこともいいなぁと思いました。大学の食堂で食べた醤油ラーメンも美味しく、大学生気分をちょっぴり味わうことができました。

大学生の先輩たちといろんな話をできたことはもちろん、中学ではクラスが違うので話をしたことがなかった人たちとも話をすることができ、交友関係が広がりました。また、こういう機会あればぜひ参加したいです。

ー 将来の夢を聞かせてください。

武岡:声優とかナレーターとか、声を使った仕事をすること。英語ができた方が仕事の幅も広がると思うので、もっと頑張って英語を勉強しようと思いました。今回、大学生たちがいろいろ工夫をして、英語をわかりやすく教えてくれるのをみて、英語でなくても、人に何かを教えるという仕事も素敵だな、と思いました。

ミニ模擬国際会議に参加して

世界のごみ問題を英語でスピーチ。社会問題を改めて考えるきっかけにもなりました。

ー 「ミニ模擬国際会議」とはどんな会議なのですか。

富田:毎年、大学4年生が行っている「模擬国際会議」では、さまざまな社会問題をテーマに、学生が世界各国の代表になりきって、英語でスピーチ。あわせて、専用のブースを使っての同時通訳も実施されるそうです。今回は、「ミニ模擬国際会議」というカタチで私たち中学生も参加できると聞いて、友だちと一緒にチャレンジしました。

ー 今回の模擬国際会議のテーマは?

富田:世界各国のごみ問題です。中学生と大学生がグループを組み、日本、フィリピン、スウェーデン、アメリカ、オーストラリア、それぞれの国の代表になって、ごみ問題の状況や解決策を調べ、それを英語で発表しました。私は日本を担当したのですが、ごみ問題をいろいろ調べるうちに、日本でも海外でも、海洋ごみが深刻な問題になっていることに着目。日本の海洋ごみ問題の現状と解決策を調べ、原稿にまとめて発表しました。

ー スピーチでは、具体的にどんなことを発表したのですか。

富田:海洋ごみの原因は、プラスチック製品の増加によるものです。プラスチックがしっかり管理されず、海に放置されたら、魚がプラスチックを誤って食べてしまい、その魚を食べる他の魚や私たち人間にも影響を及ぼし、生態系に被害が発生します。日本のCOEという団体が海洋ゴミを管理・回収していますが、それでも現状は変わらないままなので、プラスチックの使用や捨て方などに厳しいルールを作る必要があります。

海が汚いと、観光客からの評判がおちたり、海洋アクティビティができなくなったりします。また、船にも被害が及びます。例えば船のエンジンにプラスチックが絡まってしまったら、船に乗っている人々も危なく、傷がついて故障が起こると、直すために莫大な費用もかかります。

このような問題を解決するためには、プラスチックの使用を減らすべきです。例えば、3Rを心がけること、厳しい法律を作ること、教育の現場でプラスチックについて正しい分別方法を詳しく教えることなども必要です。

例えば、瀬戸内には「瀬戸内オーシャンX」というプロジェクトがあって、瀬戸内海のゴミを回収し、きれいにする活動をしているのですが、そのようなプロジェクトに積極的に参加すべきだと思います。また、観光客や都会のゴミをしっかり管理したり、回収したごみをまとめる埋立地の基盤を補強するなど、ごみがあふれ出すリスクを減らし、汚染されないようにする必要があります。

ー スピーチを終えての感想は?

富田:英語でスピーチするのは初めての体験で緊張はしましたが、まずまずのスピーチができたと思います。スピーチの内容や構成も自分たちで考えたのですが、専門用語や初めて聞く単語もたくさんあって、苦労しました。でも、なんとか頑張って、自分たちが納得できる原稿をまとめ、発表することができた時の達成感はありました。機会があれば、ぜひまた挑戦したいです。

ー 他のグループのスピーチを聞いて印象に残ったことは?

富田:私はスウェーデンが一番心に残っています。スウェーデンはゴミを積極的にリサイクルするなど、国民一人ひとりのゴミ問題への意識が高く、すばらしいなぁと思いました。それに対して、日本はごみの量が多く、日本人は3Rの意識が低いと感じます。ペットボトルを買わないように街に給水所を設置する、マイボトルを持参させる、などの工夫がもっと必要だと思います。

先生になって、小学生に英語を教えたい。その夢を叶えるためにも、英語力をしっかりと身につけたい。

ー 大学生との学びあいを通して気づいたこと、学んだことはなんですか。

富田:私たち中学生がスピーチの下書きを書くときは、日本語でも難しい言葉や専門用語がたくさんあって、それを一つひとつ調べながら書いたのですが、大学生はそれをすぐに英語に訳すことができ、すごいなと思いました。英語から日本語への同時通訳も、英語と日本語とでは文章の組み立てが違うので難しいと思うのですが、すぐに変換できるのもすごいなと思いました。私もこんな風になりたいなと、憧れと尊敬の気持ちを持ちました。

また、私は今まで、文法をしっかりやらずに幼稚園のころからの英語の感覚でやってきたのですが、それでは通用しないということを今回の体験を通して実感。中学校の英文法を復習できる問題集を母親に買ってもらい、英文法を学び直しているほか、ふだんから英語のドラマや映画を観たり、本を読んだりすることを心がけています。

ー 将来の夢を聞かせてください。

富田:小学生に英語を教える先生になりたいと思っています。金城生の友だちが、いま英語の勉強で苦労していると聞いたので、小学校のときから英語に触れた方がいいと思うようになりました。小学生たちが英語を楽しく学び、好きになってもらえるような先生になりたいです。そのためにも、もっともっと英語の力をつけたいと思います。

■ 過去の金城学院報 with Dignity はこちら

・・・