もみの木(後編)

※連載小説「リリィ」は、金城学院大学を舞台にした物語です。

この物語はフィクションであり、実在の人物とは関連がありません。

登場人物

笹川ユリ:この物語の主人公。金城学院大学1年生。

ナゴミ先輩:ユリの憧れのお姉さん。金城学院大学4年生。

------------------------------------------------------------------------------------

きれいに並んだベルたちと同じように、凛とした姿勢でハンドベルクワイアのメンバーたちが整列する。しんとしたラウンジが、さらに静寂に包まれる。これから新しい何かが始まるという一瞬の期待感を含んだ空気の後、ゆっくりと最初の音が響く。透き通ったベルの音は、どこか優しい温もりもあり、私の胸に直接響いてきた。最初の一音、次の一音。次第に音が重なり合う。前の音の余韻に自然に重なるように、次の音がハーモニーを奏でていく。ゆるやかに響いて部屋中に浸透する音。気持ちよく高らかに鳴ってアクセントになる音。その時々でベルの音の印象が全く異なるのに私は驚いた。

先生の指揮に合わせて、白い手袋の演奏者たちの手が、流れるようにベルを鳴らしていく。テーブルの上で軽やかにベルたちがステップを踏んでいるようだ。よく見ると、音によって手の動きが少しずつ異なっている。手首のスナップを上手に使って勢いよく鳴らされる音は、私の耳と体まで真っ直ぐに伝わってくる。素早く鳴らした直後にベルを演奏者の体に触れさせた時は、スタッカートのように短く力強くメロディが響く。音の高低や強弱のみでなく、体全体を使って一つずつの音が生み出されていることに、私の心は純粋な感動を覚えた。

「もみの木」。この曲は私の大好きな曲だ。クリスマスが近づくと、母がピアノでよくこの曲を弾いてくれた。私も母に教えてもらって、小さな手で一生懸命練習していたことを思い出した。曲の最後の音が部屋の中に響き、私は目を閉じてその残響を味わった。先ほど一人で鳴らした音色とは異なり、ハンドベルクワイアのメンバー一人一人の気持ちがその音に重なっているようだった。閉じた瞼から自然と涙が出て、私はそれを拭って胸の前で手を合わせた。

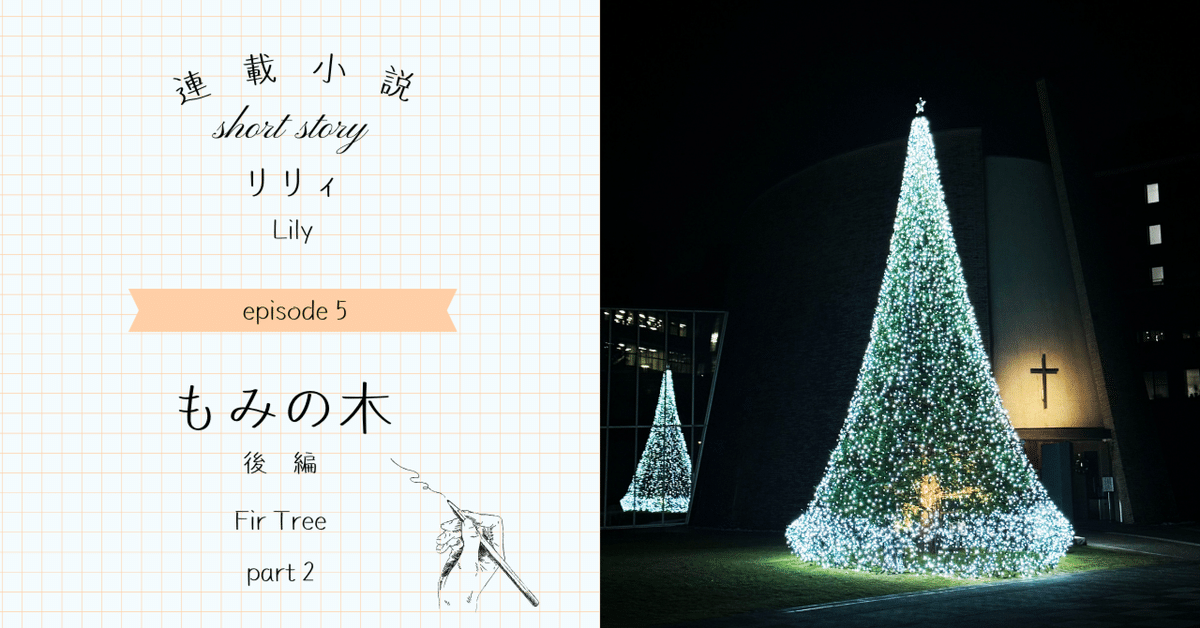

点灯式の日は、朝はきれいな青空だったが、午後から次第に雲が出てきて、すっかり気温も低くなった。授業が終わり、もうすっかり陽も落ちたキャンパスの中、私は礼拝堂の前の広場に向かった。会場は、たくさんの人たちの静かな期待で満たされていた。私は、キャンドル型のペンライトを受け取って、ハンドベルの演奏が近くで見える位置に移動する。ハンドベルクワイアのメンバーが、少し緊張した面持ちで整列している。彼女たちと同じようにきれいに並んだベルたちは、優しい色の照明に照らされて、金色の光を反射して輝いていた。

讃美歌とお祈りに耳を傾けながら、大学に入学してからこれまでの日々が思い出される。初めて駅からの坂を登ってキャンパスに来た時のこと。たくさんの友人との出会い。まだ一年も経たないけれど、季節ごとに色とりどりの思い出が次々に心の中に浮かんできた。静かに目を開けると、ハンドベルの演奏がおごそかな空気の中で始まった。最初の高くて美しい鐘の音が、ひんやりとした空気に響き渡る。それに重なり合いながら、一つまた一つと音色が奏でられる。礼拝堂で聴いた音色は、室内の天井や壁に優しく響いて音の中に自分が包まれるような心地よさがあった。今、冬の空気の中で聴くベルの音は、一音ずつが空間に自由に解き放たれていくようで、演奏者の手元から生み出された音が私たち聴衆の耳と体に直接届いてくるような感動があった。

独立した音がメロディーとなって私の心に届き、懐かしさが込み上げてきた。私が大好きなあの曲,「もみの木」だ。私が物心ついた時、家の庭に、子どもの頃の私の背丈くらいの高さのもみの木があった。私が生まれた時に、両親が庭に植えたものだ。私の成長とともにぐんぐん大きくなって、今では私よりもずっと大きくなっている。小学校に入学したばかりの頃、なかなか友達ができなくて、朝の登校時間になると、庭のもみの木の前で毎日泣いていた。ナゴミ先輩は、そんな私に毎日、

「ユリちゃん、おはよう」

と優しい笑顔で声をかけ、手をつないで学校まで一緒に行ってくれた。あの時の手の温もりは、今でもありありと思い出すことができる。当時の私にとって、ナゴミ先輩は、あのもみの木のようにいつも私を見守ってくれる存在で、見上げるといつも柔らかな微笑みを返してくれた。今では背丈も同じくらいになったけれど、いつまで経ってもかわらず、ナゴミ先輩は私に元気と安らぎをくれる存在だ。ライトの光に照らされた先輩の両手から、次々と軽やかな音色が紡ぎ出されていく。先輩との思い出とともに、私はもみの木のメロディーに心を委ねた。

美しいハーモニーに包まれながら、先日見学した練習の時の、メンバーたちの姿が思い出される。先生の言葉に耳を傾け、熱心に楽譜にメモを書き込む姿。同じ箇所を何度も納得がいくまで繰り返し演奏を続ける姿。今この場にいる聴衆にとってはたった一回の演奏でも、ハンドベルクワイアのみんなにとっては、何十回何百回と練習を積み重ねた先にある一回なのだ。「ワンフォーオール」という先生の言葉の意味が、いまきちんとわかった気がした。ハンドベルという楽器を演奏するためには、メンバー一人一人がみんなのことを考えることが求められる。それに加えて、一日一日の積み重ねが、その先のすべての未来につながっている。そんな力強い意味を感じて、私は少し勇気が湧いてきた。

「今自分にできることをがんばろう」

そう言ったナゴミ先輩は、私の目の前で、この瞬間もまさに今自分にできることを精一杯がんばっている。先のことはわからないし、不安なこともたくさんある。でも、ナゴミ先輩も、先輩の素敵な仲間たちも、きっと私と同じように不安を抱えながらも今をこんなにも懸命に生きている。「もみの木」のメロディーは、私の心に小さな勇気を灯してくれた。

手元のキャンドルの小さな光も、私の小さな勇気を応援してくれているようだ。ハンドベルの演奏の余韻に浸りながら、温かく揺れる光を眺めていた。クリスマスツリーの点灯のためのカウントダウンがはじまり、周りのみんながキャンドルの灯りを消していく。私もそっと灯りを消して、ツリーの方を見る。ツリーは、しんとした静寂の中、輝く瞬間のためにじっと力を蓄えているかのようだった。

「10、9、8、7・・・」

カウントダウンが進み、私は目を閉じて、一緒に数を唱える。

「6、5、4、3・・・」

目を開けると、一瞬の暗闇の後、カウントダウンの終了とともに眩い光が広場を照らした。感動の声や拍手が私の周りに響く。私の拍手の音もその中に加わった。同時に、ハンドベルのファンファーレが高らかな音を奏でた。その音色は、ツリーの青白い光と共に空間を満たし、冬の夜空にどこまでも昇っていくようだった。私は、その音を追いかけて空を見上げた。白く柔らかなものが、ゆっくりと舞い降りてくる。私は手のひらを差し出す。今年初めての雪は、私の手のひらの上で、ひんやりとした感触を残して溶けるように消えていった。

一つ、また一つと細かな雪が降り、ツリーの光を美しく反射している。それぞれの個性で輝く雪の結晶は、まるでハンドベルの音色のようだ。来年の冬もまたここでこのもみの木を見よう。その時の私はどんな気持ちでこの木を眺めるだろう。ツリーの光は、私を優しく未来に押し出してくれた。

作:加藤大樹

------------------------------------------------------------------------------------

後編あとがき

「もみの木」後編を読んでいただき、ありがとうございました。執筆担当の加藤です。ハンドベルクワイアの音色は、冬の金城学院大学のキャンパスに、いつも優しく馴染んでいます。キャンパスを訪れて、みなさんにもぜひ実際にそのハーモニーを聴いていただきたいです。前編に引き続き、ハンドベルクワイア部長さんへのインタビューをお届けします。

加藤(K):ハンドベルを続けていて、よかったと思えたことを教えてください。

部長さん(B):難しくなかなか演奏できないところや、音のバランスをどのようにすると良いかなど、部員のみんなで悩み、相談しながら練習をしています。

沢山悩み練習を重ね、上手く演奏できるようになった時はとても嬉しく、達成感を感じてみんなで喜びあえた時が、ハンドベルを続けていて良かったと思えた瞬間の一つです。

またクリスマスコンサートの運営は全て学生が行っています。大きな責任もありますが、一つの行事を成し遂げる大変さを学ぶことができ、とても貴重な経験ができました。

そして私事になりますが、中学から大学まで、ハンドベルという一つのことを頑張り続けられたことが良かったと感じています。

いつも熱心にご指導をしてくださる先生や、卒業されてもいつも気にかけてくださる先輩方、毎日生活のサポートをしてくれる両親にとても感謝しています。

K:ハンドベルクワイアのPRなど、読者のみなさんに伝えたいことがあれば教えてください。

B:ハンドベルは1人でも欠けると音が抜けてしまい曲として成り立ちません。スポーツでいう団体競技と同じで、チームワークが大切な楽器です。

部員ひとつとなって演奏しているところを、ぜひ多くの方々に観ていただきたいです。

今後とも応援よろしくお願いします。

インタビューへのご協力ありがとうございました。これからも、金城学院大学ハンドベルクワイアへの応援をよろしくお願いします!